Entre rimas e obstáculos: O desafio de ser um artista LGBTQ+ no rap brasileiro

Pertencimento. Um conceito fundamental. Imagine que sua existência, seu modo de viver e seu trabalho encontrem obstáculos. Toda uma jornada de perrengues e impedimentos. É assim o desafio diário para quem é LGBTQ+ na cena do rap brasileiro e que tenta fazer a vida no palco, entre rimas e beats.

Se assumir gay, subir ao palco como drag queen ou questionar a heteronormatividade abertamente é algo recente no Brasil. O paulista Rico Dalasam foi pioneiro quando lançou, em 2014, a música "Aceite-C", que incluiu no álbum Modo Diverso, um ano depois.

Uma dica

Aceite-C

Não posso esperar mais 10, 15 anos

pra dizer como eu amo (...)

Vale mais amar, seja como for

Tortura é viver em falsos grilhões"

Música Aceite-C, de Rico Dalasam

Muita coisa mudou em cinco anos. Já é algo mais realista querer fazer letras livres, produzir seus próprios álbuns e subir ao palco para defender seus ideais. Mas o rap ainda tem uma imagem que desafia esses novos ares.

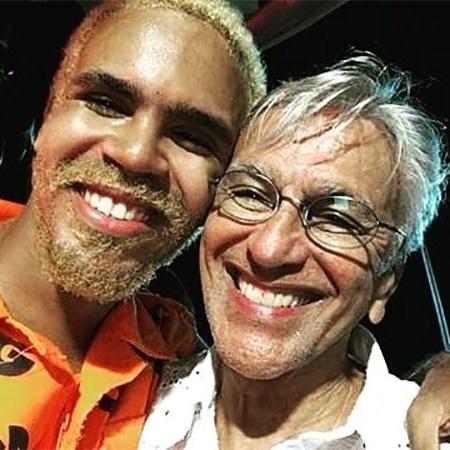

"Ainda existe muito essa heteronormatividade no rap, do preto forte, gritando, másculo. Essa guerra de pau dos caras do hip-hop é gigante e eles ainda têm uma visibilidade maior, mesmo tendo várias bichas fazendo música boa. Os caras ocupam tudo, mas estamos encontrando nossas formas de existir", diz Hiran, baiano que saiu de Alagoinhas, se lançou em Salvador e hoje é apadrinhado por Caetano Veloso e agenciado pela produtora que cuida do veterano da MPB.

Hiran precisou lutar contra a ausência daquele sentimento de pertencimento para poder criar sua arte e lançar seu primeiro álbum, Tem Mana no Rap, de 2018. Introvertido, o baiano notou ainda criança um talento para escrever rimas e versos. Ele criava personagens porque não tinha coragem para falar de si.

"Eu me achava diferente. Sempre soube que gostava de meninos. E achava que que o rap não era pra mim. Quando tomei coragem pra fazer uma música e gravar, que foi só com 21 anos, a primeira coisa que veio na cabeça foi falar do que passei. Tinha tanta coisa presa dentro de mim, meus anseios e dores. E queria falar porque ainda não tinha feito isso, despertar as outras pessoas, porque tive que lidar com isso sozinho", conta o rapper, que diz ter sido influenciado por Rico Dalasan.

Seu preconceito, eu não aceito

Entro na cena exijo respeito

'Ah, o viadinho chegou, o rap não é da tua laia... vai dar o c* para lá' (...)

Eu não sou pauta para tuas ofensas, tuas piada burra, tua demência (...)

As portas foram abertas, tem mana no rap"

Música Tem Mana no Rap, de Hiran

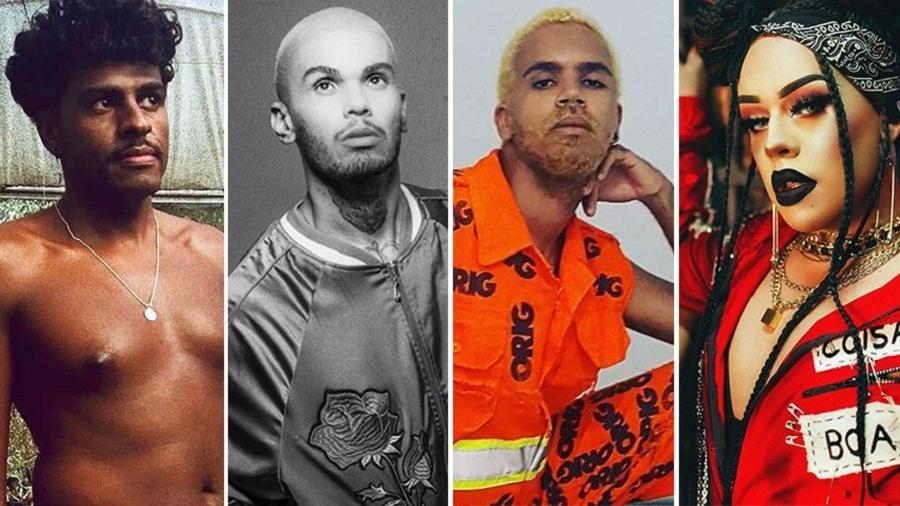

Os "não" que viraram "sim"

O primeiro desafio de um rapper LGBTQ+ no Brasil é sair de seu espaço pessoal de composição e ser aceito em um estúdio. Guigo é um dos integrantes do primeiro grupo gay de rappers do Brasil, o Quebrada Queer. Eles foram se juntando em shows e se reconhecendo uns nos outros, notando que faziam parte de uma mesma cena, que tinham um mesmo objetivo. "A gente se encontrou em um festival, nos bastidores, e conversávamos que era a primeira vez que víamos outras pessoas fazendo o mesmo que a gente fazia sozinhos".

Essa mesma sensação surgiu quando gravaram a cypher --reunião de MCs rimando juntos em uma faixa-- Pra Quem Duvidou e, sem combinarem previamente, cantaram sobre o mesmo assunto, as dificuldades com a sexualidade na sociedade atual. Assim surgiu o Quebrada.

Guigo foi um jovem que sabia que era gay, mas forjou uma vida heterossexual e namorou com meninas antes de sair do armário. Ele iniciou sua jornada de forma solo, com referências como os rappers americanos Le1f e Todrick Hall, e ouviu muitas negativas até conseguir gravar. Antes do Quebrada Queer, Guigo conta que chegava aos estúdios para reuniões com seus produtores, apresentava seu material e até conseguia respostas positivas. Mas passavam alguns dias, e a coisa mudava de figura: os preços aumentavam, desculpas surgiam e o trabalho ficava inviável.

Guigo diz que chegou a ouvir coisas como: "Não sei se você vai entender, mas o que os caras vão achar? Vão achar que virou um estúdio gay. Não tenho nada contra, mas pode prejudicar meu trabalho". Hoje, ele é procurado por beat makers e produtores que querem trabalhar com o grupo. "Fazemos o mesmo que os outros e até melhor, mas temos de trabalhar três vezes mais para que no mínimo nos respeitem."

Mas nem tudo é mazela. Há quem tenha a sorte de ter vivido em uma casa em que ser gay sequer era um tema diferente, ou que tenha encontrado apoio ao crescer, como Rico Dalasam. Ele começou nas Batalhas de rima do Santa Cruz, em São Paulo.

"O Santa Cruz era um lugar muito específico. O hip-hop é uma pangeia, com muita coisa acontecendo. Não dá pra sintetizar o rap pelos Racionais, pelo Emicida ou por caras brancos rimando. E lá as pessoas deixavam para trás algumas opiniões e pensamentos e iam só pra ver quem ia rimar melhor. Havia até uma ingenuidade. Eu via Emicida, Projota, Rashid. Eu não tinha motivo para ter vergonha ou inibição. Isso me protegeu de algumas coisas. Mas tem lugares e lugares. Eu experimentei um lugar mágico, mas sei que em outros há opressão", diz Dalasam.

Fui entendendo que havia dois códigos muito latentes em mim. E no cruzamento deles, surgia uma terceira coisa: a bicha preta. O cruzamento é margem da margem. Aí eu entendi o meu ponto de partida."

Rico Dalasam, sobre estar à margem da sociedade

Uma drag no rap

Gloria Groove tem alçado voos altos na música, inclinando-se para o pop e se aventurando nos palcos da Europa neste mês de julho. Mas ainda sente que o desafio é sair do nicho. Em uma sociedade ainda capenga na igualdade, cada característica atribuída é um obstáculo a mais para transpor, como explicou Dalasam. Ser negro. Gay. Drag queen. Por um lado, se entender traz a liberdade de encontrar seu caminho. Por outro, gera ataques e preconceito.

"A arte drag me libertou em diversos sentidos e só foi montada que consegui eu me enxergar como o superstar que fantasiava em ser, e que nunca havia conseguido acreditar enquanto era simplesmente o Daniel. Apesar de já ter sido atacado verbalmente e fisicamente antes por ser uma gay afeminada, montada pude experimentar outros tipos de violência, desafetos, fetichização, descaso. E isto vindo de amigos e de desconhecidos também", conta.

Para completar, ela recebeu fogo amigo. Gloria conta que percebeu um vácuo que podia ser preenchido e se lançou como uma drag rapper, ou, como brinca, uma drag gangsta. O estouro veio com o hit Dona, de 2016, mas outras artistas estranharam sua ascensão.

"Quando comecei, às vezes era gongada pelas próprias drags por ter um estilo meio masculino", relembra Gloria. A maior dificuldade foi perceber que só com o rap não conseguiria passar sua mensagem a quem queria e desviou sua rota musical. "O pop é uma tremenda escola pra mim, e fico feliz de ainda conseguir injetar bastante da minha identidade hip-hop nos trabalhos e oportunidades de hoje."

Não insista

Nesse teu discurso racista

E a tua abordagem machista

Tô riscando teu nome da lista"

Música O Proceder, de Gloria Groove

A grana e os festivais

As músicas estão saindo e as plataformas digitais deram um espaço para os rappers LGBTQ+ serem encontrados por seu público. O desafio ainda é passar a barreira do nicho. Gloria conseguiu certas aberturas para o circuito tradicional, "mas sempre com certa resistência do ambiente geralmente machista".

A crítica se repete com todos eles. O exemplo são os festivais de rap. "A cultura do rap ainda é extremamente dominada por homens e isso reflete quando a gente pega o line-up de um evento", diz a drag queen.

"No máximo tem uma mulher para entrar na cota, mas nada de LGBTQ+. Acabamos numa bolha. E não é falta de espaço, ou de grana. É simplesmente porque ainda estamos fora de cogitação para os promotores", critica Guigo, que já encarou olhares tortos de técnicos de som por fazer parte de um grupo gay.

Guigo cita que as playlists de plataformas de streaming poucas vezes os colocam nas listas de rap, e Hiran diz que isso reflete também em parcerias.

"Eu dialogo mais com artistas que não são do rap. Baiana System, Atoxxa, Duda Beat. Foram poucos de rap. Apesar disso, hoje vejo gente como Djonga, Baco Exu do Blues e Froid, que são caras na onda do falar alto, máscula, mas que já tem uma parada mais sensível, com desconstrução. Não acho que seja culpa deles, mas a galera ainda não consegue ver além e nos enxergar".

Daqui pra frente

A caminhada é longa, mas os frutos já são visíveis. A parceria entre Emicida, Majur e Pabllo Vittar em AmarElo é um exemplo de algo que transcende a bolha LGBTQ+ e mostra que se começa a olhar com mais atenção para estes artistas e público. "É importante que eu esteja na TV onde modelos de comportamento são constantes. A arte feita pela nossa cena desafia e confronta tudo que se entendia até agora como uma superestrela pop. Só precisamos de mais oportunidades e aliados reais que estejam interessados não só nos lucros, mas no impacto social e cultural de tudo isso", explica Gloria Groove.

"Sei o quanto fez diferença pra mim ter grandes influências que são mulheres e bichas pretas fazendo rap, e acredito no impacto deste trampo à longo prazo", completa ela. "Pra algumas pessoas ainda é uma surpresa: é o viadinho fazendo rap", adiciona Hiran.

Enquanto Gloria fala de referência, Rico Dalasam, que prepara seu segundo álbum para outubro, está de olho no próximo passo: sair da bolha e universalizar sua vivência.

"Se a ideia era trazer luz sobre questões que eram invisíveis, dentro daquele espaço-tempo de periferia, em 2015, agora as coisas mudaram. Agora quero discutir meu corpo na sociedade. As demandas já mudaram para mim, assim como as da sociedade quanto à minha existência. Agora acho que tenho de ir além de falar da visibilidade, tenho de falar da universalização da minha existência. Não de nichar e seguir como um corpo na margem, senão só me resta a margem para existir. Quero por todo mundo para jogar junto."

No fim, a arte é que manda. Se bate forte, bate forte e viraliza... Ninguém é café com leite aqui, não."

Rico Dalasam

Seja o primeiro a comentar

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.