Sofia Coppola "corrige" ambiguidades de longa cultuado dos anos 70

Cannes exibiu na manhã desta quarta aquele que, possivelmente era o seu filme mais aguardado: “O Estranho que Nós Amamos”, dirigido por Sofia Coppola. É uma nova versão do material que inspirou o filme cult do mesmo nome, dirigido por Don Siegel e estrelado por Clint Eastwood em 1971 – mas Coppola investe em tons mais feministas que o original, que muitos atacam de sexista. Houve aplausos, embora não tão efusivos.

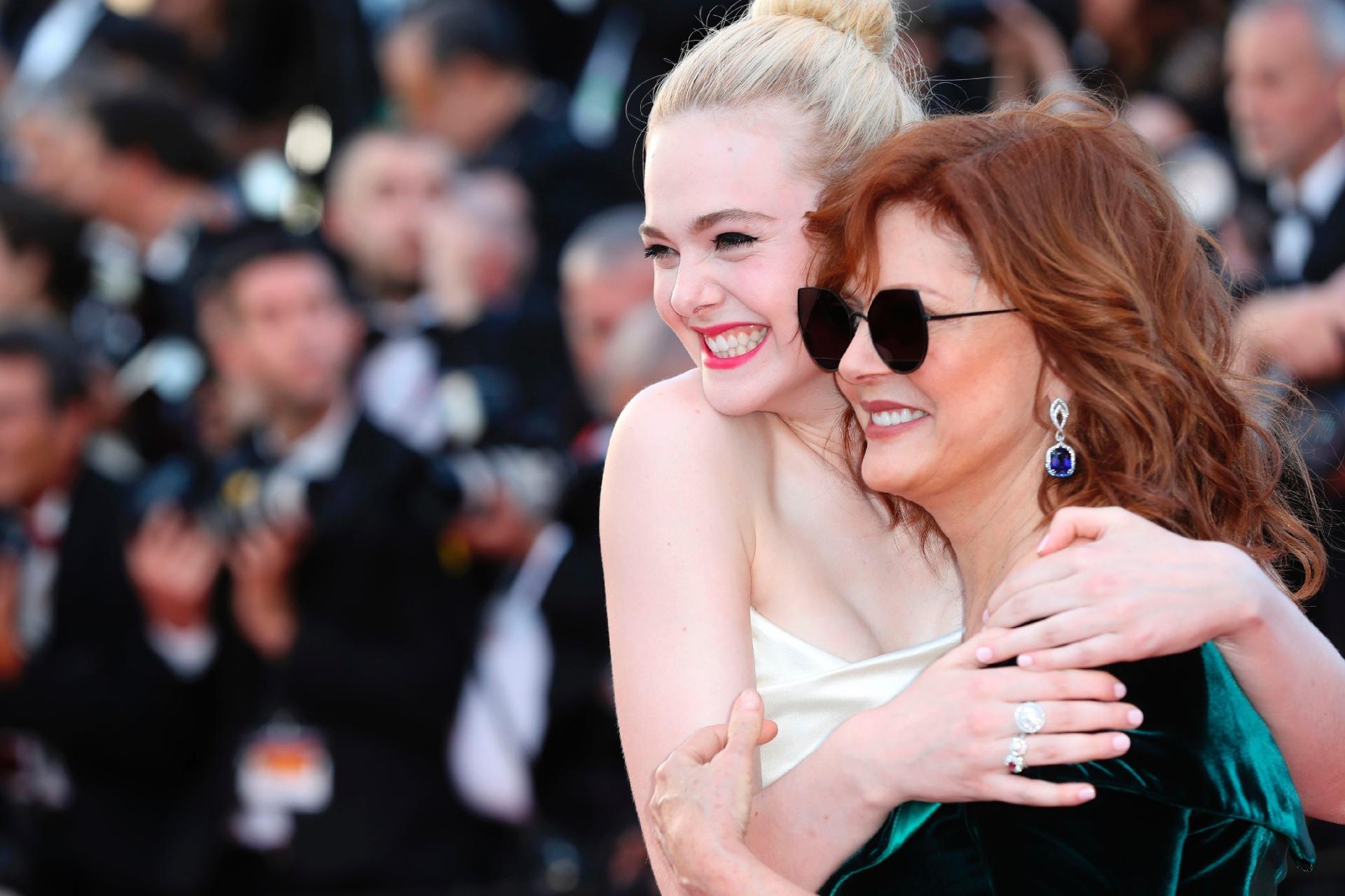

A trama se passa durante a Guerra de Secessão, nos EUA, quando um mercenário yankee (Colin Farrell) se fere e é encontrado em um bosque por uma garotinha. A menina mora em uma casa habitada só por mulheres (entre as quais Nicole Kidman, Kirsten Dunst e Elle Fanning), que ficam enclausuradas, esperando a Guerra terminar. Elas alojam o inimigo ferido e, por espírito cristão, cuidam dele – mas, aos poucos, vão se sentindo cada vez mais atraídas pelo estranho, que de certa forma as manipula para conseguir o que deseja.

“Assisti [ao filme de Siegel] e ficou na minha mente, era algo a que nunca tinha visto”, disse Coppola, na coletiva com a imprensa mais disputada até o momento. “O filme era narrado pela visão de um homem, aí pensei voltar ao material e contar pelo ponto de vista de uma mulher. Então tentei imaginar como seria a história a partir daí”.

Coppola disse não ter se sentido pressionada por comparações. “Não liguei para isso, tirei da minha cabeça. Acho que são duas partes de uma mesma história”. E brincou: “É uma trama sobre um grupo de mulheres de diferentes idades e com Colin como um bom coadjuvante”.

Kidman interpreta a tutora das moças da casa, e, em relação com a caracterização de Geraldine Page, em 1971, sua personagem é mais suave. “Ela está lá, protegendo aquelas mulheres em uma época muito difícil, então a motivação dela é guiá-las até o fim da guerra. É religiosa e tem um moral. Eu tentei ser mais maternal em relação às meninas”, disse a atriz

O longa é uma das quatro produções que Kidman promove em Cannes: “Nunca tive tanto trabalho como agora. E em parte por causa da diversidade de mídias”, disse a atriz, em um aceno positivo às várias possibilidades de exibição de filmes, como TV e computador – foi um claro aceno positivo à Netflix e a polêmica envolvendo tela grande e pequena, a tônica deste festival.

Já Coppola defendeu as salas tradicionais. “Estou tão feliz que filmamos em 35mm, todo trabalho é tão bom de ver na tela grande, espero que as pessoas vejam no cinema, admirem a fotografia. É uma experiência tão única, especialmente na nossa vida moderna”, disse a diretora.

Em relação ao filme de 1971. Coppola não muda muito a trama propriamente dita, mas drena toda a marca “anos 1970” do longa de Siegel e a substitui por um ponto de vista mais com o pé na sociedade moderna. Ou seja: sai fora o aspecto machista em potencial da primeira versão, entra em cena a força da união feminina enquanto primeiro passo rumo a um real empoderamento.

É saudável – e até necessário – que o cinema moderno aborde temas inclusivos, libertários e até revisionistas de situações conservadoras. Mas o que Coppola faz é uma mera pasteurização do filme de Siegel; extrai o que ele tinha de mais interessante – a sua complexidade. E também censura algumas situações altamente indesejáveis para o politicamente correto (a escravidão; o incesto entre irmãos; um beijo entre um homem adulto e uma pré-adolescente). O longa de 1971 podia até ser sexista de “incorreto” em alguns níveis, mas assumia que a mente humana, feminina ou masculina, tem áreas por demais pantanosas, goste-se delas ou não; a grande questão é justamente enfrentá-las.

Já Coppola nega a existência dessas zonas mais obscuras da nossa natureza. Redesenha o que era um universo necessariamente imperfeito ao seu bel prazer. Guardadas as devidas proporções, é como se alguém se propusesse a refazer um quadro de Picasso, “corrigindo” os traços do artista, tornando-os mais “aceitáveis”. É uma atitude artística não apenas infantilizada: é também empobrecedora.

“Cabe ao público interpretar o filme, eu coloco ali, que vejam como quiserem. Só quis mostrar a história vista por uma mulher”, disse a diretora. “E eu o ponto de vista masculino”, brincou Farell, gerando risos.

É provável que quem não viu o original aprecie a versão de Coppola, mas também em termos estéticos, é um produto inferior ao de Siegel. A diretora corta algumas das cenas mais tensas do original (como uma visita de soldados bêbados à casa de mulheres que não parecem muito interessados em ir embora). E embora tenha uma boa ideia ao reverter o jogo e explorar o corpo de Farrell de maneira objetificante (dá o troco nos cineastas machões, que sempre fizeram o mesmo em relação às musas), a diretora não imprime ao longa a textura nem as cores quentes do original; é frio e tem uma fotografia escura (mal se consegue ver o rosto dos atores em muitas cenas).

“O que você não vê é sempre mais assustador do que o que vê, é uma lição clássica do cinema”, disse, em uma tentativa pouco convincente de justificar o injustificável. Talvez o filme obtenha sucesso, mas há chances de entrar como um fracasso em sua trajetória - e se for o segundo caso, Coppola já está preparada: “Tudo o que você faz a torna quem você é, então não tenho lamentos”.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.